La búsqueda de la paz va más allá de la desmovilización y del desarme

La búsqueda de la paz va más allá de la desmovilización y del desarme

La búsqueda de la paz va más allá de la desmovilización y del desarme

Durante cuatro décadas, diferentes gobiernos y grupos armados colombianos han conversado y negociado acuerdos que implicaron la salida de la guerra de miles de personas, pero la persistencia del conflicto armado, con viejos y nuevos actores o con fuerzas recicladas, lleva por lo general a nuevas propuestas de diálogo. Expertos en el tema reflexionan sobre cómo debe ser esa paz que debe buscar el país, para poner fin a la espiral de violencia sucesiva desde los años 50 del siglo XX.

Vera Grabe, (der.), en nombre del gobierno nacional, y Pablo Beltrán, del ELN, en el cierre del sexto ciclo de diálogos del suspendido proceso de negociación entre las parte, en febrero de 2024. Foto: Delegación de Paz del Gobierno de Colombia en los Diálogos con el ELN

Vera Grabe, (der.), en nombre del gobierno nacional, y Pablo Beltrán, del ELN, en el cierre del sexto ciclo de diálogos del suspendido proceso de negociación entre las parte, en febrero de 2024. Foto: Delegación de Paz del Gobierno de Colombia en los Diálogos con el ELN

Desde 1982, cuando el presidente Belisario Betancur autorizó diálogos entre el gobierno nacional y los grupos guerrilleros, la sociedad colombiana se ha cuestionado cómo debe hacerse una negociación para poner fin a la confrontación armada y cuál debe ser el modelo de la paz para el país.

Desde entonces, son varios los procesos de negociación gobierno-insurgencia que concluyeron en acuerdos: Movimiento 19 de Abril —M-19—, Partido Revolucionario de los Trabajadores —PRT—, movimiento indigenista Quintín Lame, Corriente de Renovación Socialista —CRS—, Ejército Popular de Liberación —EPL— y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo—Farc-EP—, son algunos de ellos.

También ha habido acuerdos con grupos paramilitares, entre los que se destacan los que se hicieron con las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC, entre 2003 y 2007—, en las que estaban asociadas varias organizaciones armadas, con presencia regional y nacional.

Hoy, el diálogo está abierto a diferentes actores armados: guerrillas, disidencias de procesos anteriores, bandas armadas organizadas, grupos neoparamilitares, entre otros, lo que ha generado nuevos interrogantes sobre cuál es el tipo o la clase de negociación a hacer y el modelo a implementar, para poder superar las espirales de violencia que se renuevan con frecuencia desde hace más de 60 años. Además, porque cada tipo de violencia viene con características propias como el momento histórico, las condiciones políticas y territoriales, las nacionales e internacionales, o las motivaciones sociales y económicas, por mencionar algunas.

«En Colombia persiste una violencia multidimensional que venimos arrastrando desde hace años, no solo la violencia política, sino también la social, así como la asociada a actores delincuenciales, no políticos, y esto nos lleva a pensar que no debe haber un único enfoque para resolver este asunto», aseguró Juan Correa Mejía, director de la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia.

Ante esto, Max Yuri Gil Ramírez, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA, recordó que «como lo señaló el informe de la Comisión de la Verdad, el surgimiento sucesivo de procesos de paz que hemos tenido durante las últimas décadas ha implicado que mientras se negocia y se llega a acuerdos con unos grupos, otros se mantienen al margen y esto abre las puertas a la reincidencia delictiva de algunas personas que, en principio, se acogen a los mecanismos de desmovilización y posteriormente contribuyen a fortalecer las organizaciones que quedan».

Las reincidencias delictivas quedaron en evidencia en años recientes con los casos de algunos negociadores y de combatientes de grupos armados, algunos de los cuales incluso se desmovilizaron, pero que se convirtieron con posterioridad en líderes de nuevas organizaciones armadas, como es el caso de Luciano Marín, alias Iván Márquez, uno de los comandantes de las Farc que pactaron la paz con el gobierno nacional en 2016, pero renunció al acuerdo en 2019, cuando creó la Segunda Marquetalia. Similar fue lo hecho por Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, quien estuvo en la entrega de armas de las autodefensas del Magdalena Medio en 2006 y luego se convirtió en jefe del Clan del Golfo en esa zona del país, hasta su muerte en febrero de 2025.

Elementos para considerar

La desmovilización y entrega de armas de las Farc fue solo una parte del proceso, las dificultades de fondo se han presentado en la implementación del acuerdo. Foto: Misión de la ONU en Colombia.

La desmovilización y entrega de armas de las Farc fue solo una parte del proceso, las dificultades de fondo se han presentado en la implementación del acuerdo. Foto: Misión de la ONU en Colombia.

Gil Ramírez, un estudioso del conflicto armado desde hace años, indicó que es importante tener en cuenta que la paz es mucho más que la desaparición de las organizaciones armadas mediante el desarme o la desmovilización. «Se requieren otras estrategias para transformar la vida de las personas en los territorios y, de esta manera, llegar a impedir el surgimiento de otras dinámicas de exclusión y de violencia», aseguró.

Para Juan Correa Mejía, superar la confrontación del país no solo pasa por acuerdos entre el Estado y los actores armados, sean rebeldes o no. Es necesaria una «condición de cultura ciudadana, poner el valor de la vida por encima de las diferencias propias de la sociedad y que la violencia no sea más una vía para resolver los conflictos, porque estos son inherentes a la sociedad, pero existen mecanismos de resolución por vías no violentas».

José Miguel Sánchez Giraldo, asesor de la delegación del gobierno nacional en los suspendidos diálogos con el Ejército de Liberación Nacional —ELN— y quien participó como consejero en procesos anteriores, consideró que «a la mesa de conversaciones se debe ir con la decisión de paz tomada, porque la paz no se negocia. Se puede pactar cómo se llega a la paz, pero esta no se circunscribe a un momento y, en el caso de Colombia, la Constitución Política la establece como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento».

Recientemente el periódico Alma Mater publicó un artículo sobre las dificultades históricas para negociar con el ELN. Puede consultarlo en este enlace: El ELN, una guerrilla con la que es difícil negociar

Lo fundamental, enfatizó el experto Sánchez Giraldo, es que «las armas se saquen de la discusión política, tanto las de quienes atacan al Estado como las del Estado mismo. Solamente cuando se toma esa decisión se puede avanzar en la negociación».

«La academia debe aportar a la paz a través de la investigación, de incidencia y de presencia en los territorios, y su participación en los procesos de diálogo y negociación, es casi un imperativo ético que se debe mantener», sostuvo el director de la Unidad Especial de Paz.

Entre esos aportes, se destacan no solo investigaciones académicas sobre violencia y conflicto armado, sino también el apoyo decidido de algunas universidades a los procesos de paz, con apoyo y presencia de equipos de docentes y estudiantes en algunas zonas, para prestar asesoría y acompañamiento académico y tecnológico en proyectos productivos para la reinserción y la recuperación económica, así como para apoyar la formación de desmovilizados y de ciudadanos del común en algunas regiones, algo que en la Universidad de Antioquia coordina la Unidad Especial de Paz.

El director del Instituto de Estudios Políticos resaltó la participación de las universidades del país en los procesos de diálogo y en el apoyo a la implementación de los acuerdos, más visibles en años recientes, como es el caso de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional, que han contribuido en la implementación del acuerdo de 2016 entre el gobierno y las Farc.

«Estamos hablando de uno de los principales problemas de la nación colombiana y allí la universidad tiene una responsabilidad muy grande, porque tiene un potencial muy significativo para aportar a la discusión, a las agendas y a las iniciativas de solución», insistió Max Yuri Gil.

«Las condiciones de la violencia en Colombia han cambiado, en años recientes esos cambios son supremamente rápidos y esto hace cada vez más complejo el fenómeno de la guerra y la búsqueda de la paz». Juan Correa Mejía, director Unidad Especial de Paz de la UdeA.

Algunas condiciones para llegar a una paz consolidada

En la actualidad, el gobierno nacional mantiene abiertas varias mesas de negociación, en busca de su objetivo de alcanzar lo que llama la paz total. Foto: Oficina del Comisionado de Paz.

En la actualidad, el gobierno nacional mantiene abiertas varias mesas de negociación, en busca de su objetivo de alcanzar lo que llama la paz total. Foto: Oficina del Comisionado de Paz.

Documentos de diferentes entidades oficiales, de organizaciones de la sociedad civil, de grupos insurgentes, de centros de estudio nacionales y extranjeros, y de organizaciones internacionales permiten deducir algunos puntos que pueden contribuir a alcanzar una paz sólida en Colombia, más allá del cumplimiento de lo pactado en las mesas de negociación.

Estos son algunos de esos aspectos:

- Asegurar que haya procesos de justicia que garanticen a las víctimas sus derechos a la verdad, la reparación y la no repetición, mediante un compromiso y un cumplimiento estricto por parte de los perpetradores.

- Tener una presencia institucional del Estado de manera integral, no solo armada, en todo el territorio nacional.

- Garantizar la participación política real y efectiva, en la vida nacional y territorial, tanto de los desmovilizados como de las comunidades más afectadas por el conflicto.

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Listado Lo más popular

Listado Lo más popular

-

Academia Ciencia Sociedad

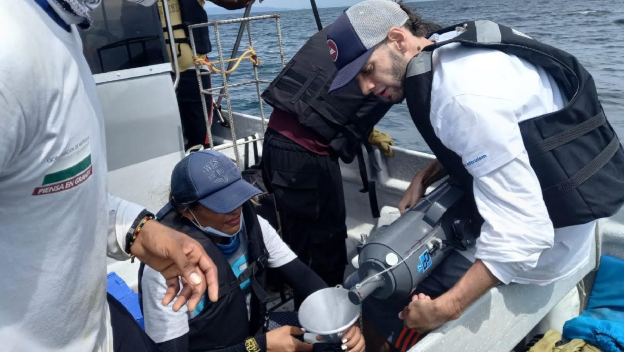

La microcapa superficial marina aporta nuevas pistas sobre el calentamiento global

19/06/2025

19/06/2025 -

Academia Sociedad Cultura

Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales

19/05/2025

19/05/2025