Rutas y archivos para guiar la búsqueda en medio del conflicto

Rutas y archivos para guiar la búsqueda en medio del conflicto

Rutas y archivos para guiar la búsqueda en medio del conflicto

Un grupo de investigadoras de la Escuela Interamericana de Bibliotecología creó la cartilla «¿Cómo buscan quienes buscan?», uno de los resultados de la investigación: «Búsquedas individuales por verdad, justicia y reparación en escenarios de justicia transicional en Colombia». En esta guía las víctimas directas e indirectas del conflicto armado encuentran información clave a la hora de reclamar sus derechos ante las instituciones que representan al Estado; además, destaca la importancia de crear y preservar el archivo personal que, además de ser el soporte de la búsqueda, es un testimonio de resistencia.

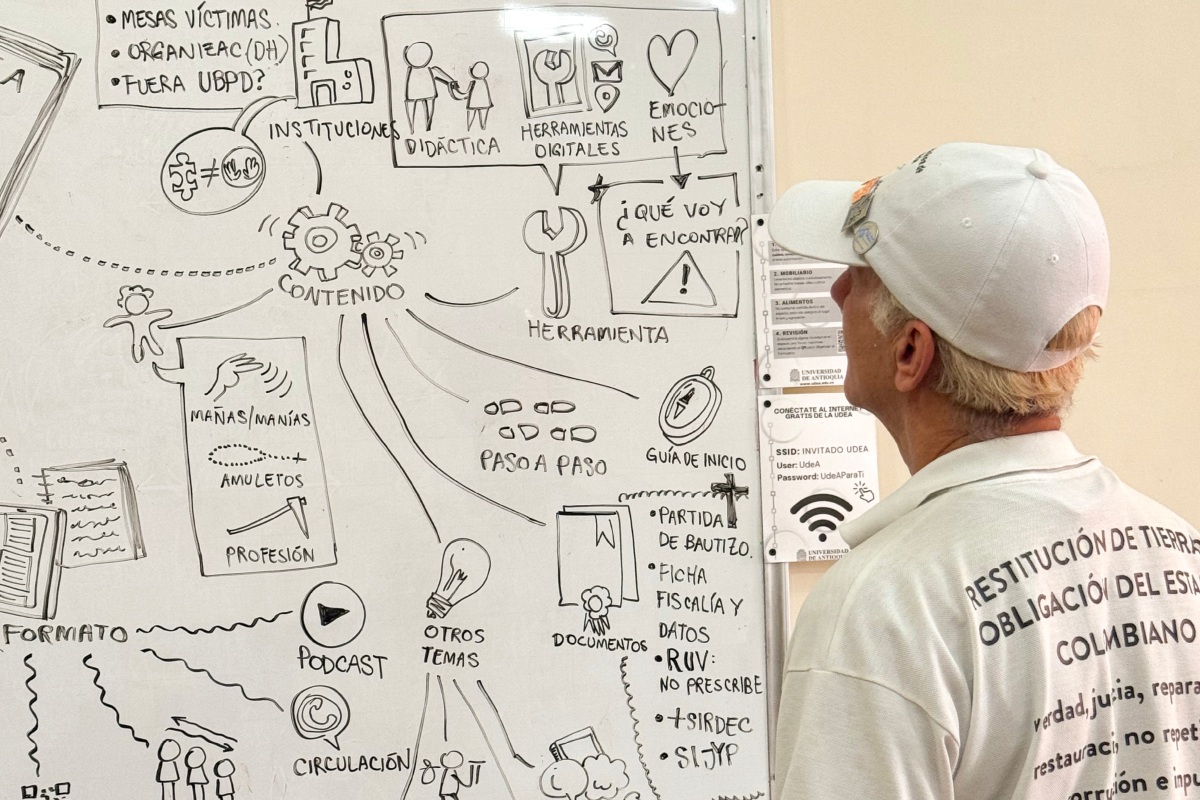

En diciembre del 2024, la Escuela Interamericana de Bibliotecología publicó la cartilla: ¿Cómo buscan quienes buscan? Guía de instituciones y gestión de archivos para la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Ilustración: Átomo Cartún.

En diciembre del 2024, la Escuela Interamericana de Bibliotecología publicó la cartilla: ¿Cómo buscan quienes buscan? Guía de instituciones y gestión de archivos para la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Ilustración: Átomo Cartún.

En un cajón de su casa Ana María Ramírez Bedoya guarda sus tesoros más preciados: el álbum familiar con las fotos del matrimonio de sus padres y las de ella cuando apenas era una bebé. En esa pequeña colección de lo que para ella son objetos invaluables hay una billetera desgastada por el paso de los años, en la que conserva la cédula de ciudadanía de Guillermo León Ramírez Zapata, su papá, que —como dice en el documento de identificación a blanco y negro— nació el 15 de noviembre de 1960, en el municipio de Bello, y —como consta en el registro civil de defunción— fue asesinado en Medellín el 20 de septiembre de 1990, días antes de cumplir los 30 años.

Son muy pocos los recuerdos que Ana María tiene de su papá. Cuando él murió, ella solo tenía dos años. Su mamá, Martha Elena Bedoya Palacio, en medio del dolor por la pérdida de su esposo —no alcanzaron a celebrar el cuarto aniversario de su matrimonio— y con la responsabilidad de criar a su única hija, aceptó una oferta de trabajo en Cañas Gordas, en el Occidente antioqueño.

A medida que pasaba el tiempo, Ana María sentía la necesidad de conocer a su papá. En su casa nunca se hablaba de lo que había sucedido el día que lo asesinaron. Lo único que se sabía era que a Guillermo le dispararon mientras desempeñaba su trabajo como vigilante, al parecer por robarle el arma de dotación.

Cada anécdota que escuchaba era un pequeño fragmento de un rompecabezas al que le faltaban muchas piezas. Su mamá le contó que conoció a Guillermo en 1983 en una tienda del barrio Santa Cruz. Lo que empezó como una amistad, continuó con un breve noviazgo y una propuesta de matrimonio que se concretó el 27 de diciembre de 1986. Dos años después, nació Ana María.

Gracias a las cartas y tarjetas que Guillermo le escribió a Martha Elena —guardadas con cuidado junto a la billetera, las fotos y otros documentos— descubrió que su papá, además de detallista y romántico, era un buen escritor. También supo que su sueño era estudiar Medicina en la Universidad de Antioquia, y que trazó, de su puño y letra, los planos de la casa que construyó para su esposa y su hija en el barrio Moravia.

La necesidad de recopilar detalles que le hablaran de su papá creció con el paso de los años. En el 2010, Ana María regresó a Medellín para estudiar Comunicación Audiovisual en la UdeA; estar en las aulas de la Alma Máter era como cumplir con uno de los anhelos de Guillermo. Antes de finalizar la carrera, descubrió que le gustaba buscar y organizar información en los archivos audiovisuales; por eso, en el 2015, después de graduarse, comenzó a estudiar Archivística en la misma Universidad, sin siquiera imaginarse que ese camino la llevaría a reconstruir la vida de su papá, a emprender una búsqueda por la verdad y a afianzar su identidad.

Cuando llegó el momento de hacer el trabajo de grado, Ana María no lo dudó, ya tenía definido cuál sería su tema: «En ese momento, entendí que era la oportunidad de empezar mi investigación. Habían pasado 27 años de la muerte de mi papá y yo quería saber qué había pasado con él, quién era. Sabía que tenía dos retos: pedirle a mi mamá que me ayudara en este proceso, pues ella evitaba hablar del tema; así como yo tenía derecho a la verdad, ella tenía derecho al silencio, al olvido. El otro desafío eran los trámites y solicitudes que debía hacer ante distintas instituciones del Estado; especialmente, fue muy difícil conseguir el expediente del caso de mi papá en la Fiscalía», recordó Ana María.

Martha Elena le entregó a su hija los objetos que conservaba: la billetera, las fotografías y las cartas de Guillermo. Estos documentos fueron los primeros que Ana María reunió para crear el archivo de su búsqueda. Así comenzó un camino que transformó su vida.

¿Cómo buscar en medio del conflicto?

En diciembre del 2024, la Escuela Interamericana de Bibliotecología publicó la cartilla ¿Cómo buscan quienes buscan? Guía de instituciones y gestión de archivos para la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Este documento es uno de los resultados de la investigación «Búsquedas individuales por verdad, justicia y reparación en escenarios de justicia transicional en Colombia». Esta indagación comenzó en el 2017, cuando algunas profesoras de esta unidad académica comenzaron a asesorar a estudiantes que buscaban saber qué pasó con sus familiares asesinados o desaparecidos en el contexto del conflicto armado.

Una de esas estudiantes que se acercó para solicitar acompañamiento fue Ana María Ramírez Bedoya; como ella, son muchas las víctimas en Colombia que se enfrentan a esas búsquedas sin saber a qué oficinas deben asistir, qué información deben reunir o que formularios deben diligenciar. «Las inquietudes de las estudiantes —todas eran mujeres— nos llevaron a preguntarnos cómo son los procesos de búsqueda individuales por verdad, justicia y reparación en escenarios de justicia transicional, específicamente, en los casos en los que no hay ningún acompañamiento de organizaciones sociales», explicó Sandra Patricia Arenas Grisales, profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología e investigadora principal del proyecto.

Para comprender esas búsquedas —no solo en casos de desaparición forzada, sino también de otros hechos victimizantes— era necesario responder algunas preguntas que surgieron en las discusiones del equipo de investigación: ¿De qué manera el establecimiento de una institucionalidad de justicia transicional y el debate público sobre las memorias del conflicto armado han propiciado que las víctimas se cuestionen sobre sus propias experiencias de violencia? ¿Cómo logran las personas buscadoras identificar a las instituciones que deben brindarles información? ¿Cuáles son las instituciones que integran la justicia transicional?, ¿cómo se relacionan entre ellas? y ¿cómo responden a las demandas de las víctimas? ¿Cuáles son las prácticas de recopilación de documentos, de pruebas y de pistas por parte de las personas buscadoras?

La investigación comenzó, entonces, con una caracterización y un mapeo de las instituciones que han hecho parte de la justicia transicional en Colombia, desde el 2005 hasta el 2017. Entrevistaron a funcionarios de diferentes instituciones: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Fiscalía General de la Nación; el Instituto de Medicina Legal, la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Secretaría de la No Violencia de Medellín y la Personería. Identificaron en ellas funciones, responsabilidades, públicos objetivos y canales de comunicación con la ciudadanía.

De estas conversaciones quedaron algunas conclusiones e ideas para construir la guía: «Son muchas las expectativas que tienen las víctimas cuando se acercan a las instituciones que representan al Estado, y también son muchas las frustraciones que quedan cuando no hay respuestas claras a esas demandas por verdad, justicia y reparación; por eso, pensando en la cartilla, identificamos la misión para la cual fueron creadas, las dificultades que enfrentan —tanto las víctimas como los funcionarios—, los desafíos ante el volumen de la demanda, los avances y también los fracasos en su interacción con las personas. Con esta información, caracterizamos esa red institucional y la agrupamos en tres rutas —ruta de reparación, ruta judicial y ruta humanitaria— según su mandato», explicó Yuliana Lopera Espinosa, investigadora del proyecto.

Rutas para la búsqueda

El Estado colombiano ha creado una variedad de instituciones que deben velar por los derechos de las víctimas del conflicto armado. La cartilla ¿Cómo buscan quienes buscan? agrupa estas entidades en tres rutas que las víctimas pueden seguir de acuerdo con lo que buscan: verdad, justicia y/o reparación.

• Ruta del reconocimiento y la reparación: Ministerio Público, Unidad para la Víctimas y Unidad de Restitución de Tierras.

• Ruta humanitaria: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

• Ruta judicial: Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Jurisdicción Especial para la Paz.

En esta investigación —que privilegió una metodología cualitativa— también fueron fundamentales las voces de las víctimas que no han parado de tocar las puertas de estas entidades, un camino que han recorrido sin asesoría ni acompañamiento. Entrevistaron a 20 personas, provenientes de distintos lugares del país, y reconstruyeron sus historias de vida, relatos que hablan de su capacidad de agencia frente a las injusticias padecidas y su tenacidad para reclamar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

«Más que ahondar en el hecho victimizante, nos enfocamos en el proceso de búsqueda de esas personas; además, les preguntamos por la relación que han tenido con las instituciones y por las motivaciones que las llevaron a emprender esa ruta; en esas conversaciones, entendimos que no todas las víctimas le dan el mismo sentido a la verdad, la justicia o la reparación», contó Karen Sánchez Palacio, investigadora del proyecto, que vivió una experiencia similar: en el trabajo de grado para optar al título de periodista en la UdeA relata el camino que recorrió para encontrar respuestas sobre lo que pasó con su hermano Leirman Yonairon Palacio Trujillo, un excombatiente de las Farc desaparecido.

La importancia del archivo

La cartilla funciona como una guía para víctimas directas e indirectas del conflicto armado y fue construida a partir de las experiencias y aprendizajes de quienes buscan vedad, justicia y reparación. Foto: Cortesía / Escuela Interamericana de Bibliotecología

La cartilla funciona como una guía para víctimas directas e indirectas del conflicto armado y fue construida a partir de las experiencias y aprendizajes de quienes buscan vedad, justicia y reparación. Foto: Cortesía / Escuela Interamericana de Bibliotecología

Ana María Ramírez Bedoya fue una de las personas que aportó su voz a esta investigación. Contó la historia de su papá, habló de los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse a la hora de solicitar información ante entidades como la Fiscalía; además, compartió el resultado de su trabajo de grado y volvió abrir el cajón donde guarda el archivo de su búsqueda: la partida de bautismo, el registro civil, el acta de grado, el registro de matrimonio, la constancia de la necropsia, el certificado de exhumación, los derechos de petición que envió a la Fiscalía y a la empresa de vigilancia donde trabajaba Guillermo, y otros documentos que dan cuenta de su lucha por encontrar la verdad.

«De los talleres y espacios que abrieron las investigadoras de este proyecto, lo que más me gustó fue compartir con las otras mujeres que participaron. Son muy valientes. Muchas llevan años buscando a sus seres queridos. Admiro el coraje y la fuerza que tienen, pues les ha tocado aprender sobre legislación y otros asuntos que son necesarios para reclamar verdad, justicia y reparación ante las instituciones del Estado», dijo Ana María.

Una de las pruebas más contundentes de esa capacidad de resistencia de la que habla Ana María es el archivo: «La práctica de coleccionar documentos y objetos es una de las formas que tienen las víctimas para interactuar con las instituciones; con él le demuestran al Estado todo el camino que han recorrido, es un testimonio de su capacidad de agencia; por eso, en la cartilla le dedicamos un apartado especial a los archivos: les explicamos a las personas que apenas comienzan este camino cómo construirlo y conservarlo», explicó Yuliana Lopera.

En el caso de Ana María, el archivo es lo único que le queda de su papá. Gracias al proceso de búsqueda y a los documentos y objetos que reunió, pudo conocerlo y contarle a su hija, Manuela Quesada Ramírez, que su abuelo, Guillermo León Ramírez Zapata, fue «un gran hombre».

¿Cómo cuidar el archivo personal?

La cartilla destaca la importancia del archivo en los procesos de búsqueda por verdad, justicia y reparación; por eso, enumera algunas recomendaciones para conservar los objetos personales y los documentos que reúnen las víctimas cada vez que realizan un trámite; por ejemplo, sugiere guardar el archivo en un lugar protegido, lejos de los rayos del sol, libre de humedad y con buena ventilación; además, la guía recomienda crear una bitácora de la búsqueda que permita hacerle seguimiento a los avances del caso.

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Listado Lo más popular

Listado Lo más popular

-

Academia Ciencia Sociedad

La microcapa superficial marina aporta nuevas pistas sobre el calentamiento global

19/06/2025

19/06/2025 -

Academia Sociedad Cultura

Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales

19/05/2025

19/05/2025