Revivir especies, un camino de limitaciones y cuestionamientos

Revivir especies, un camino de limitaciones y cuestionamientos

Revivir especies, un camino de limitaciones y cuestionamientos

El pasado mes de abril, la noticia sobre el resurgimiento del lobo terrible «Canis dirus» se tomó las portadas de revistas, diarios y redes sociales. Colossal Biosciences, empresa de biotecnología, anunció haber restaurado «con éxito una especie erradicada mediante el proceso de la desextinción». Sin embargo, no es tan sencillo para la ciencia explicar algo que parece salido de Jurassic Park.

La IUCN aclaró que los animales creados por Colossal no son lobos terribles ni cumplen con criterios de conservación. Foto: Wikimedia / Adaptación: Alejandra Uribe Fernández.

La IUCN aclaró que los animales creados por Colossal no son lobos terribles ni cumplen con criterios de conservación. Foto: Wikimedia / Adaptación: Alejandra Uribe Fernández.

Un depredador que habitó el planeta hace aproximadamente 10 000 años parece estar de vuelta, el caso del «lobo terrible» —como se le llama a esta especie de cánido— ha sido no solo un episodio novedoso, sino también cuestionado por expertos quienes creen que este tipo de acciones generan más preguntas que certezas, dejando de lado verdaderas prioridades de la genética.

«No se trata de un verdadero lobo terrible, sino de un organismo modificado genéticamente que intenta recuperar algunas de sus características», precisó Sergio Solari Torres, coordinador del Grupo de Investigación en Mastozoología, adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UdeA.

Según el profesor Solari, quien además es doctor en Biología Sistemática y Evolución, el proceso de desextinción no es una varita mágica que conlleve a revivir un animal en su forma original, sino que se basa en replicar y recrear información genética del pasado en especies actuales.

Sin embargo, la precisión sobre el proceso llevado a cabo desde el ámbito de la genética implica distinguir entre algunos conceptos importantes en este campo. Dos de ellos son claves: la clonación, que consiste en crear una copia genéticamente idéntica de una célula e incluso un organismo completo, como el reconocido caso de la oveja Dolly; y la edición genética, que busca modificar algunos genes o fragmentos del ADN para copiar algunas características, pero sin que ello implique que sea exactamente igual.

Por tanto, hablar de un proceso de desextinción implica recuperar fenotipos de especies que ya no se encuentran. Alejandra Bonilla Sánchez, bióloga y docente de la Universidad de Antioquia, coincide con lo expresado por el profesor Solari frente al caso del lobo terrible y manifiesta que allí no se puede determinar un caso de desextinción completa de una especie. «Tomaron células de lobo gris y las editaron genéticamente para lograr un parecido con lobo terrible, es decir, alteraron su apariencia», resaltó la doctora en Ecología y Evolución de la Biodiversidad. Añadió que en estos casos es común que se utilicen una cantidad de genes, pero son mínimos frente a los 30 000 que puede contener un genoma completo.

Ambos expertos coinciden en que lo ocurrido es más una recreación parcial basada en ingeniería genética. A partir de lo explicado, estos procesos están más cerca de una edición genética como la técnica CRISPR, en la que es posible modificar segmentos específicos del ADN, que de una verdadera clonación o reproducción natural.

«Podemos recuperar algunos genes de una especie desaparecida, pero no todo su genoma ni su contexto ambiental. Eso ya cambia radicalmente al animal que obtenemos», agregó Solari. En general, la realidad científica demuestra que no existe una resurrección de una especie, sino un trabajo de ingeniería genética a partir de rasgos.

¿Revivir lo que ya no tiene hábitat?

El aspecto del animal no es lo único a tener en cuenta si de especies se habla, pues asegurar su hábitat, reproducción y cadena alimenticia son algunos de los aspectos que deben priorizarse para garantizar su pleno desarrollo. «Una especie no es un individuo», añadió la profesora Bonilla, para quién es necesario precisar que la diversidad genética es clave dentro de las poblaciones, ya que garantiza su adaptación y supervivencia, es decir, su estabilidad.

Entre los cuestionamientos éticos que pueden surgir frente a estas prácticas aparece la discusión de los esfuerzos científicos por buscar soluciones y generar resultados en problemáticas actuales, entre las que, ambos expertos, destacan las especies amenazadas por pérdida de hábitat y el cambio climático. Por ello, anuncios como el del lobo terrible despiertan una ola de críticas sobre el uso de recursos científicos para revivir animales extintos.

En cuanto a riesgos mayores, frente a un posible panorama de la desextinción, el profesor Solari es enfático en advertir que existen riesgos considerables al introducir especies que hoy actuarían como potenciales invasores o incluso no contarían con la adaptación precisa para los ecosistemas actuales.

«Sugerir que la extinción puede revertirse mediante tecnología puede socavar la urgencia de conservar especies y ecosistemas existentes», destacó en un comunicado público el Grupo de Especialistas en Cánidos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza —IUCN—.

Los dos profesores de la UdeA insisten en que el discurso de que «si una especie se extingue, la revivimos» puede ser peligroso, ya que la genética y la genómica deberían ser herramientas útiles en procesos de conservación y entendimiento mismo de la vida a partir del desarrollo tecnológico.

«Hacer genómica es costoso y exige infraestructura, servidores, personal capacitado y muchas muestras. En Colombia estamos en el camino, pero hay limitaciones reales», explicó Bonilla, quien también expresó que es un proceso complejo de enseñar en las universidades por falta de recursos destinados para ello.

Todos estos procesos están mediados por unos impactos que debe valorar y evaluar el científico, pues no solo existe un entusiasmo por la novedad, sino que debe haber criterio ético-científico para la investigación, en el que se tenga claro que «las especies no son bloques de lego. No podemos ponerles ojos de un animal, pelaje de otro y esperar que funcionen sin consecuencias», agregó Solari.

Más allá del laboratorio, comunicar la ciencia sin espectáculos

El protagonismo mediático que en ocasiones logra la ciencia con este tipo de acontecimientos también genera un «ruido» colectivo que, al no abordar con rigor los detalles de los procesos investigativos o avances científicos, puede alterar la percepción de las personas no familiarizadas con este ámbito, que no logran convertirse en verdaderos replicadores por falta de herramientas claras para determinar beneficios, avances e incluso desaciertos.

«Nosotros tenemos que dejar de hacer ciencia solo para nosotros», recalcó Bonilla, en una confrontación crítica frente al papel de los científicos, al advertir que ese es el primer paso para generar alternativas de divulgación mediante las cuales puedan explicar sus hallazgos en lenguaje claro y accesible. Esto, en parte, para contrarrestar la desinformación que circula en redes sociales y medios sensacionalistas.

A esto se suma la reflexión del profesor Solari, quien aseguró que es esencial que los estudiantes en formación de científicos entiendan sus responsabilidades. «En algún momento van a tener que tomar decisiones difíciles. Y si no lo hacen ellos, ¿quién lo hará?», concluyó Solari.

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Listado Lo más popular

Listado Lo más popular

-

Academia Ciencia Sociedad

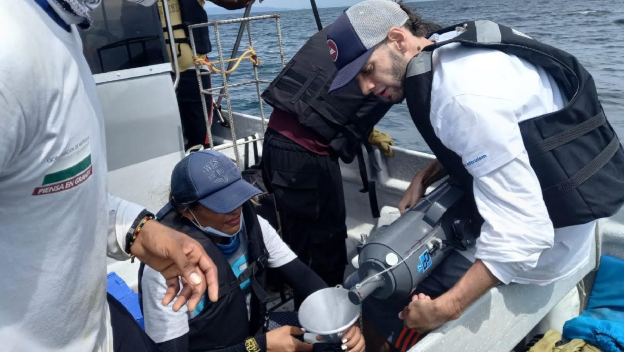

La microcapa superficial marina aporta nuevas pistas sobre el calentamiento global

19/06/2025

19/06/2025 -

Academia Sociedad Cultura

Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales

19/05/2025

19/05/2025