Cortometraje embera chamí de egresados UdeA estará en Festival de Cine de Berlín

Cortometraje embera chamí de egresados UdeA estará en Festival de Cine de Berlín

Cortometraje embera chamí de egresados UdeA estará en Festival de Cine de Berlín

Un grupo de egresados del pregrado de Comunicación Audiovisual Multimedia de la Universidad de Antioquia, encabezados por la realizadora embera chamí Irati Dojura Landa Yagarí, representará al país y a su pueblo en el Festival de Cine de Berlín. Este certamen, de categoría triple A, también será el escenario de estreno internacional de esta producción local.

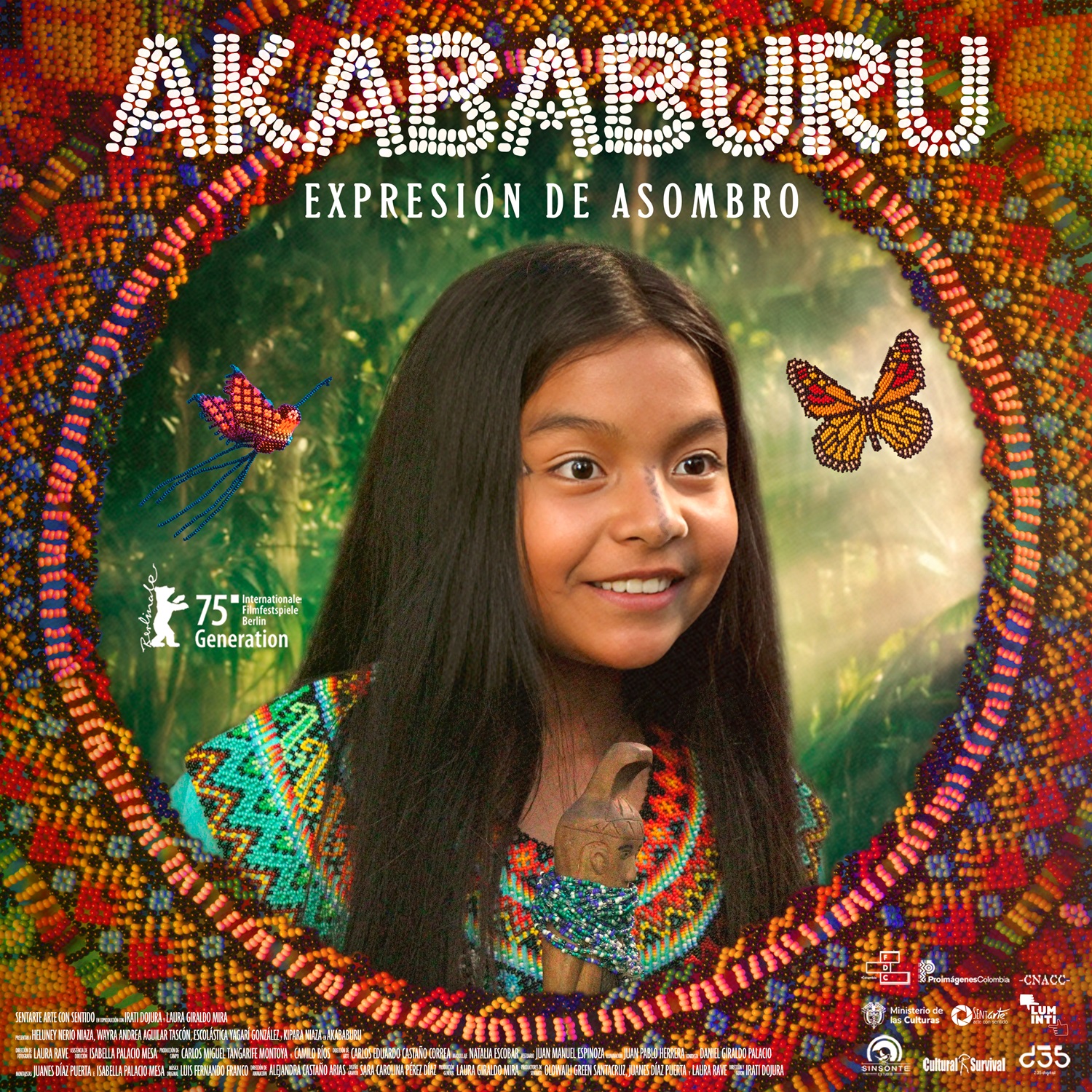

Póster original del cortometraje de ficción. Foto: cortesía.

Póster original del cortometraje de ficción. Foto: cortesía.

La egresada de la UdeA, Irati Dojura Landa Yagarí, de la comunidad Embera Chamí de Karmata Rúa, resguardo ubicado en el municipio de Jardín, Antioquia, competirá con su primer cortometraje, Akababuru: expresión de asombro, en el certamen internacional Berlinale —como se le conoce al Festival de Cine de Berlín—, que se realizará entre el 13 y el 23 de febrero. Se proyectará en la selección Generation Kplus, un programa de competición en el que proyectan cine internacional de vanguardia, dirigido especialmente hacia el público joven.

En el sitio web del certamen se explica que la selección se centra en «historias contadas a través de los ojos de sus jóvenes protagonistas y que hacen tangibles sus mundos. Películas que importan, que abren puertas a mundos desconocidos. Películas que exigen valentía, que muestran perspectivas interseccionales y alientan soluciones colectivas».

En 13 minutos y grabado originalmente en lengua embera chamí, esta producción —aún inédita— Akababuru, expresión de asombro, cuenta la historia de Kari, una niña embera de 8 años que vive en su resguardo indígena y que tiene miedo a reír. Tras conocer el mito de Kiraparamira, en el que una mujer es castigada por reírse de su esposo y esta se transforma —se le cae el pelo, se vuelve verde y monstruosa; el marido le lanza fruta para que se vaya—, la inquieta Kari habla con una joven vecina quien le enseña a verlo de manera diferente: la risa no es un castigo, sino un galardón a la libertad, conciencia que le da valor para enfrentar los desafíos del día a día.

Le puede interesar leer: El relato de una transición de género en 71 minutos

En resumen, la directora Irati Dojura tomó un mito tradicional de su comunidad y explicó su versión del relato, algo que probablemente llamó la atención en el certamen internacional —escenario en el que el corto tendrá su estreno mundial—. Además, su rol en esta producción también la hace un referente de empoderamiento femenino, audiovisual, comunitario y de liderazgo indígena.

El inicio del cuento

Mientras estudiaba en el pregrado de Comunicación Audiovisual y Multimedial —CAM—, Irati Dojura empezó a indagar a escribir sobre el relato mitológico que escuchaba desde niña de Kiraparamira.

«El primer recuerdo que tengo de este relato es en mi colegio, en el resguardo de Karmata Rúa, cuando tenía siete años. En ese entonces vi una obra de teatro que hicieron los del grado 11, y no olvido la interpretación de Kiraparamira, una mujer que lloraba detrás del marido. Veí que la gente se reía mientras ella se quedaba sin pelo; yo no entendía por qué a la gente le causaba tanta gracia. La veía sufriendo mucho. Después mi madre me contó que Kiraparamira era una mujer que había sido castigada por los dioses de la naturaleza por reírse del marido», relató la indígena embera chamí.

«Me chocó bastante y me pregunté: si eso no fuera un castigo sino un premio y si quizás ella terminó convirtiéndose en una guardiana de la naturaleza…» Con esa premisa, Irati Dojura empezó a escribir un guión de cortometraje para su proyecto de grado, hizo una bitácora de dibujos, esbozó el punto de vista del narrador, e hizo varias entrevistas a hombres y mujeres adultos de su pueblo en las que le contaron diferentes versiones del mito de Kiraparamira —algunas muy distintas una de otra—, pero que en su conjunto notó un patrón de connotación patriarcal hacia la mujer, a la que por lo general presentaban como culpable del relato.

A través de la narración el cortometraje deja en evidencia, a partir de un mito de un pueblo, en este caso los Embera Chamí, las creencias, ideas y acciones que se heredan, entre ellas patrones y formas que pueden relegar desde sus historias a las mujeres a actividades inferiores o en menor rango las que los hombres.

Años de trabajo colectivo

La selección en el Berlinale es un gran impulso para la directora Irati Dojura y su equipo. Pero es solo la punta del iceberg, detrás de la noticia hay tres años de preparación, trabajo comunitario, borradores, intercambios, ensayos y búsqueda de recursos.

Con su proyecto de grado terminado, que tuvo mención de honor y apoyo del Codi —Comité de Desarrollo de Investigación de la UdeA—, Irati logró grabar un teaser —un adelanto visual— y, con un grupo de amigos de carrera, decidió seguir el camino de producción de su proyecto. Cofundó con otros colegas el colectivo audiovisual de enfoque social Liminti y empezó a enviar a convocatorias el proyecto: presentó al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, FDC (2002), en la categoría de poblaciones étnicas, una de las ventanas más grandes de apoyo para este tipo de producciones en Colombia.

El primer estímulo del FDC les sirvió para apalancar y empezar a tomarse en serio esta propuesta. De ahí vinieron uno encima de otro reconocimiento y estímulos: Fondo Lunaria (2023), Cultura Survirval (2023) y participaron en espacios de OriginariosLab (2023), Bogotá Audiovisual Market (2023), Bogoshorts en Incubadora (2023) y parte del Encuentro Nacional de Productores (2024).

Fotograma del cortometraje en el formato live-action. Foto: cortesía.

Fotograma del cortometraje en el formato live-action. Foto: cortesía.

«Hicimos la cuenta y en el proyecto trabajamos 17 compañeros del pregrado de CAM y 3 de otras facultades. Además, los profesionales de la Universidad se integraron con gente del resguardo, algunos miembros de la comunidad con experiencia audiovisual y otros empíricos. Todo el rodaje se hizo en Karmata Rúa, la imagen real y la parte de animación», contó Laura Giraldo Mira, productora y también egresada del pregrado.

La grabación del live-action —parte real— se hizo en cinco días y la animación, que se realizó en stop-motion —técnica de animación que produce la sensación de movimiento uniendo ilustraciones imagen por imagen— a partir de la estética de las chaquiras, tomó dos días.

«Hicimos talleres de actuación con los niños de la comunidad, trabajamos con el colectivo de indígenas trans Wërapara, que hicieron las chaquiras, fue un equipo mixto de egresados de la UdeA y gente de mi territorio que hizo parte de la producción», señaló Irati Dojura.

Las ilustraciones se juntaron con los diseños de chaquiras, apropiaciones artesanales de los pueblos originarios, para hacer una animación cuadro a cuadro. Foto: cortesía.

Las ilustraciones se juntaron con los diseños de chaquiras, apropiaciones artesanales de los pueblos originarios, para hacer una animación cuadro a cuadro. Foto: cortesía.

«A mitad de camino encontramos varias dificultades. El FDC, por ejemplo, nos pedía RUT —Registro Único Tributario— para hacer los pagos de cada operador y colaborador, y por supuesto en el resguardo habían muchas personas que no lo tenían, incluso personas que ni siquiera tenían celulares», contó la productora Giraldo Mira, para quien esta es su segunda participación como productora y la primera de ficción.

Juliana Restrepo Santamaría, profesora del pregrado de CAM, quien ha seguido de cerca las dinámicas de trabajo del colectivo Luminti, contó que el éxito de este grupo está en su modo de operación: «He sentido una armonía en ese equipo; su equilibrio en el manejo de las emociones, los liderazgos; lo siento muy horizontal y no jerárquico. Tradicionalmente, hemos conocido de estos rodajes que el mando casi siempre lo tienen hombres».

Al margen del colectivo, también anotó la docente que, así como es una preocupación general de la UdeA el apoyo a la diversidad cultural, a su vez el pregrado de CAM se ha orientado a estimular a que el estudiante cuente sus orígenes y que ha habido varios alumnos indígenas que, al igual que Irati, han hecho trabajos autorreferenciados.

El regreso a la raíz

Irati Dojura Landa Yagarí, directora del cortomatraje. Foto: cortesía.

Aunque la selección del Berlinale tomó al grupo Luminti por sorpresa, la idea del colectivo es empezar a hacer la ruta de distribución en otros certámenes internacionales. Adicionalmente, Irati Dojura tiene como objetivo llevar esta historia a los territorios originarios de Colombia: «Mi pueblo Embera Chamí es uno de los 115 que hay reconocidos en el país; mi pueblo es uno de los que tiene lengua propia y me enorgullece decir que se hizo en lengua embera chamí», comentó Irati Dojura, que ahora representará el país en el Berlinale.

También puede leer: La «pequeña revolución» en el cine de Sergio Cabrera

Cuando se le pregunta a Irati Dojura por esta relación con su pregrado contesta con el tono de alguien orgullosamente egresada de la Alma Máter, por el acompañamiento de los profesores y la paciencia. Siente que tiene mucho que agradecer a la UdeA; recuerda que mientras estudiaba aprendió, además de audiovisual, a valorar su raíz:

«Mi nombre es Irati Dojura, significa en español “sirena del bosque”. Soy de un hermoso territorio indígena llamado Karmata Rúa, que es el nombre ancestral, que significa “tierra de pringamosa”, también llamado Cristianía, el nombre impuesto, que significa “tierra de cristianos”».

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Listado Lo más popular

Listado Lo más popular

-

Academia Ciencia Sociedad

Con dos nuevos convenios, Minsalud, Minciencias y la UdeA refuerzan la producción pública de medicamentos en Colombia

30/07/2025

30/07/2025