-

Idiomas language

- Español check

- Inglés

-

Accesibilidad accessibility

- Aumento de Texto1 format_size Aumento de Texto2 format_size

- Modo Oscuro brightness_2 Modo Claro brightness_5

Plan de Desarrollo

Preguntas Frecuentes

Como se establece en la Resolución Superior 2082 del 15 de marzo de 2016 se hace una invitación abierta a los miembros de la comunidad universitaria a participar y comprometerse con la construcción colectiva del Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia 2017-2026, comenzando por la definición de las Bases Estratégicas.

En este apartado de preguntas frecuentes se establecen algunos de los principios del proceso que iniciamos como universitarios y universitarias. Es un documento vivo que se irá retroalimentando durante el proceso.

Portal U de A - Info Menu FAQS - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Info Menu FAQS - WCV(JSR 286)

- ${title}

-

¿Qué es Planificar?

Literalmente, planear es proyectar un plan, un conjunto de pasos para lograr una o varias metas. Es un proceso que conlleva diferentes fases y supone una serie de decisiones. En general, la planeación estratégica se fundamenta en la identificación y análisis de factores internos y externos que favorecen o limitan el alcance de los objetivos de largo plazo de una institución. El Departamento Nacional de Planeación nos ofrece la siguiente definición: “Planificar es prever y decidir hoy las acciones que transformarán la situación actual (línea de base) en una situación futura deseable y posible, utilizando eficiente y racionalmente los recursos disponibles” (Departamento Nacional de Planeación, 2007, p. 9).

Se planea para “(...) aprovechar las oportunidades, reducir o mitigar las amenazas, potenciar las fortalezas, transformar las debilidades, dar soluciones a problemas y atender las necesidades, a través de estrategias que de manera eficiente apunten al cumplimiento de metas y objetivos” (Departamento Nacional de Planeación, 2007, p. 9).

-

¿Cómo se configura la práctica de la planeación en Colombia?

La planificación pretende orientar objetivos y trazar metas a largo plazo, para instituciones complejas. Colombia instauró su sistema de planeación a partir de la Ley 19 de 1958, en la que se crearon el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación y el Departamento Administrativo de Planeación, y tuvo su primer Plan de Desarrollo con Lleras Camargo como presidente (1958-1962), denominado Plan Decenal 1960-1970 (Pombo y Camacho, 2009). De ahí en adelante, el sistema de planificación se ha robustecido, especialmente a partir de la Constitución Política de 1991 y la Ley 152 de 1994, en donde se establece que cada entidad territorial debe contar con un Plan de Desarrollo, que se consagra como el principal instrumento de planeación y gestión pública de los entes territoriales (Departamento Nacional de Planeación de Colombia, 2011). En este caso, los responsables son los alcaldes y gobernadores, quienes bajo la premisa del desarrollo y a partir de lo que sus propuestas administrativas comprendan de ello, establecen los lineamientos gubernamentales y administrativos para el periodo de su gobierno. De allí en adelante, se ha intentado instaurar en Colombia una cultura de la planificación, que poco a poco se ha apropiado en las instituciones públicas y privadas.

-

¿Qué es un Plan de Desarrollo universitario?

Un Plan de Desarrollo es el proyecto universitario que orienta el quehacer de la Universidad en el mediano y largo plazo. Se fundamenta en la misión y los principios universitarios y, a partir de diagnósticos y evaluaciones del estado actual de la Universidad y del entorno externo, formula visión para la que se define un conjunto de estrategias que deben permitir su logro. Busca orientar la gestión de la vida universitaria, a largo plazo y de manera coordinada, y entre los diversos actores que componen la Universidad. El Plan de Desarrollo 2017-2026 marcará la ruta de trabajo y la forma de entender el desarrollo institucional durante 10 años, por lo que se requiere la mirada comprometida, experimentada y visionaria de profesores, estudiantes, empleados administrativos, jubilados, egresados, directivos de la Universidad y personas externas aliadas con la Universidad.

Varios documentos existentes sobre planeación universitaria establecen la complejidad que exige proponer un ejercicio colectivo de proyección y planeación de una Universidad Pública Regional como es la Universidad de Antioquia. Las universidades, especialmente las privadas, tienden a realizar proyecciones a partir del análisis de la matriz DOFA y la prospectiva de escenarios posibles y deseados, tomando como base información técnica o las percepciones de algunos actores claves a nivel directivo o grupos de expertos internos y externos. Este tipo de planeación ha funcionado en diversos contextos y escenarios, incluyendo universidades públicas[1].

Sin embargo, la tendencia actual en las universidades públicas nacionales e internacionales es explorar la planeación participativa, que convoque a la diversidad de actores, con novedosos y diversos mecanismos de participación y construcción colectiva a partir del intercambio y el debate. El reto actual de la planeación de la educación superior está en la flexibilidad y articulación a los cambios, en la dinámica y la acción cooperativa de actores, esto partiendo de la conciencia y reconocimiento de la diversidad humana y cultural de las instituciones educativas.

[1] Montoya C., Katerine. (2016). Tendencias de la Educación Superior. Alma Mater Universidad de Antioquia (654), página 27. Disponible en: https://issuu.com/periodicoalmamater/docs/alma_mater_654_web.

-

¿Cuál es la normativa sobre planeación en la Universidad de Antioquia?

Los Planes de Desarrollo de las universidades tienen su origen en los cambios en la gestión pública derivados de la autonomía universitaria consagrada en el Artículo 69 de Constitución Política de Colombia, de la Ley 30 de 1992 que establece en su Artículo 83 que “Las universidades estatales u oficiales deberán elaborar planes periódicos de desarrollo institucional, considerando las estrategias de planeación regional y nacional”, y de la Ley 152 de 1994 (Orgánica del Plan de Desarrollo).

En el Estatuto General de la Universidad de Antioquia –Acuerdo Superior 1 del 5 de marzo de 1994– se consignan la Misión y Visión de la Universidad, así como su identidad, filosofía, principios y objetivos. En este Acuerdo puede encontrarse también, declaraciones relacionadas con el Gobierno de la Universidad y de las Unidades Académicas y Administrativas y los diferentes actores que la componen. Hay allí también una referencia a Bienestar Universitario, al Control Fiscal y el Control Interno, al Régimen Financiero, Presupuestal y Contractual y a Relaciones Internacionales. En el artículo 22, del Capítulo III referido a los Principios, se encuentra el aparte de planeación, que estipula que

“La Universidad se rige por un plan de desarrollo general diseñado para un período de tiempo variable, y por planes y proyectos específicos para cada unidad académica. El proceso de planeación está acompañado de un procedimiento calificado de evaluación de gestión, con el fin de cumplir las responsabilidades de calidad académica y administrativa de la Institución. La evaluación se hace con la participación de las personas comprometidas en la ejecución y es elemento básico para el desarrollo institucional”.

En el Artículo 33 establece entre las funciones del Consejo Superior:

“d. Adoptar, a propuesta del Rector y previo concepto del Consejo Académico, el plan de desarrollo de la Universidad de conformidad con las Bases Estratégicas trazadas por el Consejo Superior, y evaluarlo periódicamente. Se tienen en cuenta, en el ámbito de la autonomía universitaria, los planes y programas del sistema de Educación Superior, los objetivos y metas de los planes de desarrollo departamental y nacional, las correspondientes estrategias en ellos previstas, y las políticas nacionales de Ciencia y Tecnología”.

Casi 10 años después, el Acuerdo Superior 255 del 11 de marzo de 2003 establece el Reglamento de Planeación de la Universidad de Antioquia. Es un instrumento fundamental para la gestión universitaria en todas las áreas, con el propósito de lograr la articulación de las dependencias académicas y administrativas. En el Artículo 1 define que

“el proceso de planeación orientará la gestión institucional, con sentidos de orden y de prospectiva, para la consolidación de un modelo de universidad que, en cumplimiento de su misión, siempre busque la excelencia académica; ayudará a transformar las condiciones sociales del Departamento y del País, con un espíritu de renovación, de controversia y de investigación; y se proyectará, en el mundo, como centro de creación y de promoción del conocimiento”.

En este Reglamento se establecen las responsabilidades de todas las instancias que intervienen en el proceso de planeación con el objetivo de desarrollar la cultura de la planeación como una práctica diaria de la Institución, por lo que se define el proceso de planeación como

“un proceso de gestión por planes, por proyectos y por resultados, con la repetición continua de las siguientes actividades: del ejercicio de planeación emanarán los planes; éstos se materializarán en la ejecución de programas y proyectos; se evaluarán los resultados; y se tomará la decisión de ajustar lo planeado o de seguir ejecutando según los parámetros inicialmente previstos” (Artículo 2).

Así mismo, establece en el Artículo 5 que

“La Universidad se regirá por un plan de desarrollo que señalará las directrices estratégicas que orientarán la transformación institucional, de conformidad con las estrategias de planeación metropolitana, departamental y nacional, y con la misión, el objeto, los principios y los objetivos generales consagrados en el Estatuto General”.

En su artículo 6 indica que el Plan de Desarrollo será aprobado e “indicará una visión de diez años, como mínimo”.

El Plan de Desarrollo de la institución busca orientar la gestión de la vida universitaria, a largo plazo y de manera coordinada, y entre los diversos actores que componen la Universidad. Este Plan marcará la ruta de trabajo y la forma de entender el devenir institucional durante 10 años, por lo que se requiere la mirada diversa desde el conocimiento, las experiencias y las expectativas de los miembros de la comunidad universitaria.

-

¿Qué se entiende por construcción colectiva del Plan de Desarrollo?

La construcción colectiva se refiere a la participación activa de todos los actores universitarios en función de un propósito común. Para lograrla, las directivas actuales asumen el compromiso de crear las condiciones para la interlocución, lo cual requiere, además, del espíritu universitario y de la vinculación política con responsabilidad, como principios para el debate de posturas y propuestas diferenciales, que aún estando en conflicto, permitan avanzar hacia el compromiso común de orientar el futuro de la Universidad de Antioquia.

La tendencia actual en las universidades públicas nacionales e internacionales es explorar modalidades de planeación participativa, que convoquen diversidad de actores, y novedosos y diversas estrategias de participación, interlocución y construcción colectiva a partir del intercambio y el debate.

La construcción colectiva del Plan, y de sus Bases Estratégicas, requiere de mecanismos y espacios variados, múltiples y permanentes, que posibiliten y favorezcan la consulta, la participación, la interlocución, la comunicación, la socialización y la confirmación en diferentes momentos de la formulación de la visión de futuro de la Universidad, el análisis de contextos internos y externos, y la identificación, enunciación y priorización de los temas estratégicos sobre los cuales la Universidad enfocará sus esfuerzos en la próxima década y los propósitos al interior de cada uno de esos temas.

Se parte de la premisa de que todos los actores universitarios viven la Universidad de manera diferente y cuentan con aportes significativos para la construcción del Plan de Desarrollo, que busca garantizar que todas las voces sean incluidas en el proceso. Esto no implica que todas las apuestas puedan estar en el documento final del Plan de Desarrollo; el reto es el logro de acuerdos sobre lo fundamental y la exposición de los disensos, lo que conlleva necesariamente el reconocimiento de la riqueza del conflicto -no violento- en la política y en las posibilidades que nos aporta para la formación de diferentes subjetividades democráticas; aunque la búsqueda utópica de consensos está en el espíritu de la construcción colectiva, no se excluye que es necesaria la valoración de las fronteras políticas, esto es de las diversas posiciones de los sujetos políticos; el reconocimiento de las diferentes posturas es un a priori de la posibilidad de llegar a acuerdos[1].

[1] Engelken-Jorge, M. (2008). Democracia posnacional, dos debates teóricos: Habermas, Mouffe y el “nacionalismo funcional.” Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 19(3), 121–132.

-

¿Por qué es importante la participación en la planeación?

Las decisiones que se toman de manera informada, esto es, a partir de conocimientos acumulados y de experiencias sistematizadas de la realidad, suelen ser las más efectivas y pertinentes. Un mecanismo como un Plan de Desarrollo que busca ser una directriz para el desempeño institucional, requiere entonces para su legitimidad de la participación de los diversos actores que componen la Universidad. Esto garantiza su ejecución, sostenibilidad y continuidad independientemente de los cambios administrativos, pues acoge una visión compartida y los lineamientos orientadores necesarios para lograrla.

Esta participación debe contar con unas condiciones de posibilidad:

- Que sea informada, de tal manera que pueda aportar de manera considerable en la construcción del Plan de Desarrollo.

- Que cuente con mecanismos de generación de información así como de devolución y retroalimentación constantes, por canales ordenados y viabilizados por un equipo que recoge, sistematiza, procesa, devuelve y se retroalimenta en interacción constante con los actores universitarios.

- Que permita identificar acuerdos, balances, limitaciones y disensos; definir propósitos y trazar rutas para la construcción de un proyecto colectivo de tal manera que se logren algunas de las características más relevantes de un Plan de Desarrollo como la correspondencia, la coherencia, la armonización y la viabilidad de lo propuesto.

-

¿Cómo se entiende en este proceso la democracia y participación?

La formulación del Plan de Desarrollo quiere ser un ejercicio de democracia participativa, en el que para que la deliberación sea constructiva, se requiere de universitarios comprometidos e informados, así como del reconocimiento de sus discursos y repertorios de acción múltiples y diversos (ninguno soberano), destinados a la construcción de un ejercicio colectivo. De este modo, es posible que el proceso no se pierda en la “impolítica”, la disgregación o la crisis de sentido.

Los ejercicios de planeación participativa, han interpelado al sector público identificando que a mayor incidencia de la participación comunitaria en la toma de decisiones, mayor legitimidad y mayor gobernabilidad.

“Cuando se reclama la garantía de una mayor incidencia de la comunidad, se reconoce que los procesos son manipulables y, en términos de gobernabilidad local, eso significaría un diseño institucional que no le otorga suficiente poder a la comunidad en la toma de decisiones, y limita el desarrollo de la democracia participativa”[1].

La gobernabilidad aumenta cuando se logran incluir a otros actores, pero pretender un consenso absoluto o, lo que es lo mismo, eliminar al oponente de la esfera democrática es imposible; siempre habrá actores inconformes o intereses emergentes en una sociedad plural.

Joan Prats define la gobernabilidad como “un atributo de las sociedades que se han estructurado sociopolíticamente, de modo tal que todos los actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones de autoridad y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos formales e informales”[2]. A mayor pluralidad, mayor dificultad para la integración de los intereses en las decisiones políticas, por esto es difícil hablar de una gobernabilidad plena. El reto para las instituciones democráticas radica en ampliar la participación y encontrar mecanismos para que sea efectiva. De esta manera se construye una comunidad, se integra a quienes la habitan y a sus intereses, aunque se mantengan en ella el conflicto y las disidencias.

Afirma Rosanvallon que “la historia de las democracias reales es indisociable de una tensión y un cuestionamiento permanente”[3]; a esta idea sigue la de que si bien se asume que la legitimidad y la confianza políticas son procesos similares, han demostrado estar disociados. Para este autor, la democracia de la desconfianza organizada o contrademocracia, es una verdadera forma política, en lugar de un lugar pasivo o una declinación de lo político. Esta desconfianza de lo político entonces, no responde a un problema exclusivo del campo, sino a una condición de la sociedad actual, que llamará sociedad de la desconfianza. En este tipo de sociedad, las catástrofes, la incertidumbre y el riesgo están más presentes que la convicción con la idea del progreso. La desconfianza en este caso es vista como una herramienta que permite a los ciudadanos controlar a sus gobernantes.

“Al proyecto de una “representación utópica” que haría vivir plenamente al representado en el representante, se superpuso la práctica efectiva de un cuestionamiento permanente, de una presión sobre los elegidos organizada de manera más difusa y más exterior. la búsqueda de un “contrapoder”, a la vez estabilizador y corrector, ha estado siempre subyacente en la vida de las democracias”[4].

Así pues, siguiendo a Rosanvallon, la reputación de un poder se pone a prueba por medio de la vigilancia, la denuncia y la calificación. Estas formas de leer la democracia, nos llevan a reconfigurar la idea de un ciudadano pasivo o replegado al ámbito de lo privado, para proponer la idea de la mutación de la ciudadanía y de sus formas de ejercicio. En esa medida, la democracia participativa, crece como una demanda social y crítica a la restricción representativa en la que los ciudadanos reclaman que sus opiniones sean tenidas en cuenta y a su vez, la descentralización y la búsqueda de gobernabilidad exigen también procedimientos de este tipo[5].

La planeación supone una dinámica conflictiva por la presencia de variados poderes e intereses en deliberación pública, pero busca su incidencia con fines institucionales de transformación, y de esta capacidad de incidencia de los actores se derivará el posicionamiento de agendas y la construcción de una visión predominante. La participación, la democratización y la descentralización, son mecanismos de legitimación de los instrumentos de gestión. Otro mecanismo de legitimidad es una administración pública eficaz; esto quiere decir, capaz de atender las demandas ciudadanas que surgen en estos procesos de planeación sin que se despilfarren recursos por medio de acciones que pudieran parecer (o sean) desarticuladas. La construcción de acuerdos frente a propósitos comunes y la construcción de soluciones prácticas con los recursos existentes, es una salida oportuna, que fomenta la eficacia y la legitimidad. Pero planificar también impone retos en cuanto a los límites de lo posible, una planificación visionaria supone imaginar lo que se desea y encontrar la forma de hacerlo posible, aun cuando ello implique transformar las condiciones de posibilidad existentes.

[1] Gómez, E., Vásquez G., Lenti, A., Franco, LM., Herrera, G., Aguirre, G., Giraldo R. (2012). Planeación participativa. Realidades y retos. Medellín: Alcaldía de Medellín, Universidad de Antioquia. Centro de Investigaciones Sociales y Humanas (CISH), Grupo de investigación cultura, política y Desarrollo social. Pág. 156.

[2] Op. Cit. Gómez, Vásquez et al., 2012, p. 146.

[3] Rosanvallon, P. (2007). La contra-democracia. La política en la era de la desconfianza. Buenos Aires, Manantial. Pág. 23.

[4] Ibid. Pág. 30.

[5] Ibid. Pág. 285 - 286.

-

¿Cómo se entiende la participación en la construcción del Plan de Desarrollo de la Universidad?

La planeación participativa se inscribe en el contexto de la descentralización y la modernización del Estado y de la sociedad, pero entra en tensión con una tendencia fuerte de individualismo y de privatización propia de las lógicas neoliberales. En este contexto, los aportes de la participación a una sociedad más justa, dependen de la forma en que se aborde esa participación, lo cual implica de manera central el reto de su inclusión en la toma de decisiones[1].

Usualmente, en los procesos de planeación el mayor obstáculo radica en las posibilidades reales de incidencia de los diferentes actores, puesto que la planificación desde arriba ha subestimado la capacidad de incidencia de la planificación de los actores que desde abajo, fomentan acuerdos. El reto de la toma de decisiones es cómo hacer coincidir la planeación, los recursos y la administración en un escenario en el que los deseos de la comunidad están en juego[2] y en el que se depende de decisiones de otras instancias regionales, nacionales e internacionales. En este caso, la fase de la priorización, será aquella que enmarque las acciones y el espíritu del plan[3].

Durante este proceso se activan liderazgos, se refuerzan identidades, reclamos y procesos organizativos, que dejan como aprendizajes y capacidades instaladas, mucho más que el plan de desarrollo.

Factores determinantes de la planeación[4]:

- Acuerdo en torno a la orientación del proceso.

- Construcción de un marco teórico en relación con la sociedad que se va a planificar.

- Identificación de las posturas ideológicas de los grupos y agentes y de sus objetivos desde la perspectiva de la coexistencia de poderes con diferentes temporalidades.

- Viabilidad económica y viabilidad política en una realidad inestable o cambiante.

Teniendo en cuenta lo anterior, para cada paso de la construcción del plan de desarrollo se tendrán en cuenta los siguientes elementos para revelar tanto los acuerdos como los disensos:

- Tema

- Posturas y propuestas

- Viabilidad de acuerdo a las condiciones de la Universidad y de su pertinencia misional y contextual

- Acuerdos

- Disensos

- Escenarios de gestión de los disensos

[1] Gómez, E., Vásquez G., Lenti, A., Franco, LM., Herrera, G., Aguirre, G., Giraldo R. (2012). Planeación participativa. Realidades y retos. Medellín: Alcaldía de Medellín, Universidad de Antioquia. Centro de Investigaciones Sociales y Humanas (CISH), Grupo de investigación cultura, política y Desarrollo social.

[2] Ibid.

[3] A diferencia de las Universidades británicas, que enfatizaron en administradores de empresas, que como la figura de ejecutivo en jefe ordenaban las universidades reduciendo la autonomía de la institución y la participación al interior de ella, las universidades suecas reestructuraron el gobierno universitario a partir de 1968, fortaleciendo la democracia participativa al interior del gobierno universitario, e incluso transformaron los mecanismos de elección del rector, el consejo, entre otros. Según Axel Didriksson Takanayagui (1994), las universidades latinoamericanas se han caracterizado por el autoritarismo y centralismo de las administraciones centrales, en medio de la figura tradicional de enseñanza, en detrimento de las figuras colegiadas de toma de decisiones.

[4] Op. Cit. Gómez, Vásquez et al., 2012.

-

¿Cuáles son los pasos que se proponen para la construcción del Plan de Desarrollo?

Se propone seguir la siguiente ruta para la construcción del Plan de Desarrollo de la UdeA, y de sus Bases Estratégicas:

- Revisión, compilación y análisis de la información existente. Análisis documental a través de Planes de Desarrollo anteriores de la UdeA y de otras universidades, y documentos relacionados con la educación superior y su relación con el contexto internacional, nacional y regional.

- Actividades de comunicación, consulta, participación e interlocución con el fin de producir matrices analíticas de la situación actual de la UdeA: 1) Identificar fortalezas y debilidades para el adecuado funcionamiento de la UdeA y el cumplimiento de sus ejes misionales; 2) Priorizar tendencias de desarrollo y posibilidades de acción a través de la selección de temas estratégicos o factores; 3) Identificar las capacidades y restricciones que tenemos como universidad para responder a los retos que plantean las tendencias de educación superior en el mundo, en el país y en nuestras regiones, así como los retos propios de nuestra sociedad. Con ello se pretende hacer un diagnóstico que sea la base de la planeación.

- Construcción de documentos insumo y documentos síntesis. A partir de lo generado en los diferentes momentos y espacios de consulta, participación e interlocución se construyen documentos insumo para la discusión con grupos focalizados y a partir de los consensos y disensos establecidos se construyen documentos síntesis para la devolución y confirmación.

- Devoluciones, retroalimentación y confirmación. Con estas actividades se pretende un escalamiento de la validación de los acuerdos, de la manera de gestionar los disensos y de la priorización. De allí saldrán la visión, misión, objetivos, actividades a priorizar y formas de lograrlas, teniendo en cuenta que sean realizables, comprensibles y estratégicas.

- Construcción de documentos síntesis y finales para avales y aprobación.

Seguir esta ruta es la propuesta metodológica para formular el Plan de Desarrollo 2017-2026, con base en las reflexiones y llamados de los universitarios sobre la necesidad de instalar procesos dialógicos que aporten al fortalecimiento de la democracia universitaria y a la construcción colectiva de las decisiones fundamentales y prospectivas de la Universidad. En la participación de todos los actores hay una riqueza que alimenta los procesos de conocimiento al interior de la Universidad. Si esta participación se institucionaliza, todas las opiniones y argumentos de cada actor, sector o agrupación se evidencian y, pueden entonces permitir la búsqueda de mecanismos de gestión y trabajo sobre los disensos.

“(...) la vida política universitaria se enriquecería si sus órganos de gobierno aceptaran, intencionaran y canalizaran decididamente la participación de los diversos actores universitarios en la discusión de los problemas y en el proceso de toma de decisiones sobre aquellos asuntos que afectan la vida de todos los universitarios. Activar mecanismos participativos y dialógicos para la toma de decisiones tendría efectos políticos democratizadores de la vida universitaria que, sin duda, transformaría la cultura política dentro y fuera de la universidad, toda vez que sería la oportunidad de examinar los problemas de interés colectivo, exponer y escuchar puntos de vista particulares y gremiales sobre los mismos, visibilizar intereses diversos y, por tanto, crear un escenario en el que la interacción de intereses (incluso divergentes) pueda darse de manera institucionalizada, que permita trazar estrategias conjuntas de acción conducente a la solución de los problemas universitarios y a la proyección estratégica de la universidad más allá del tiempo presente, de los intereses particulares y de su entorno inmediato”[1].

Podrían entonces, configurarse múltiples y diversos campos discursivos de acción, en los que los actores universitarios, circunscritos a este campo político-cultural que es la Universidad, activan interacciones entre ellos y con otros actores al exterior de la Universidad[2].

[1] Hurtado Galeano, D. (2015). Caracterización y análisis del Gobierno Universitario de la Universidad de Antioquia. Medellín: Universidad de Antioquia - Instituto de Estudios Políticos. Pág. 185.

[2] Universidad de Antioquia – Instituto de Estudios Políticos (2016). Propuesta Técnica: Sistematización de la experiencia metodológica, del proceso de activación política y sociocultural y de las lecciones aprendidas en la formulación del Plan de Desarrollo 2017-2026 de la Universidad de Antioquia. Coordinadora Académica Profesora Gloria Naranjo Giraldo. Medellín.

-

¿Cuáles son las estrategias, espacios y momentos para la participación?

La metodología integradora para la construcción del Plan de Desarrollo concibe 5 campos de acción permanentes, en los que se dan diferentes modalidades de consulta, participación, interlocución y retroalimentación en las que se involucrarán los miembros de la comunidad universitaria.

Campo de acción

Descripción

Temas a trabajar

Técnicas y actividades

Campo de Acción 1

COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN

Conjunto de estrategias y acciones que desde una perspectiva informativa, pedagógica y formativa aportan en la construcción colectiva, la generación de sentido, la representación de la realidad social y la visibilización de las diversas perspectivas de quienes integran la Comunidad Universitaria y la sociedad en general. Este campo de acción es transversal a los otros campos y actúa de forma constante, mediante procesos y dispositivos de interacción, diálogo, retroalimentación, mediación e información desde la perspectiva de la comunicación pública y pedagógica.

- Proceso y dinámica de la formulación del PD y sus BE.

- Planeación participativa.

- Participación, gobierno y democracia.

- Estrategia de comunicaciones y plan de medios.

- Gestión de espacios de mediación social y de comunicación directa.

- Comunicación digital e interactiva.

- Videos y producción audiovisual noticiosa.

- Producción radial, informativa y noticiosa.

- Gestión de piezas informativas impresas en los medios universitarios.

Campo de Acción 2

ACTIVACIÓN POLÍTICA Y VINCULACIÓN

Conjunto de acciones para la activación política y sociocultural, con el fin de aportar a la formación de los actores universitarios para su vinculación comprometida y responsable en el proceso de planeación de la Universidad. Consiste en estrategias informativas-formativas y pedagógicas de movilización y de motivación, preparatorias para la participación e interlocución.

Con este campo se busca generar conocimientos y disposiciones para la participación, así como para favorecer su compromiso político con el proceso, es decir su ánimo para participar y sentirse parte del proceso.

- Importancia de la Planeación en la Universidad.

- Evaluaciones del estado de la Universidad.

- Reflexiones críticas sobre el contexto interno y externo.

- Comprensiones del devenir de la Universidad.

- Visión sobre la Universidad: su aporte a la educación superior y su rol en la sociedad.

- Comunicación pública e interactiva (Estrategias web y redes sociales, folletos e impresos).

- Intervenciones artísticas y espaciales para llamar la atención y vincular los actores universitarios.

- Espacios de debates (Foros, charlas, conversatorios).

- Publicación periódica en diferentes medios.

- Convocatorias y concursos.

Campo de Acción 3

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

Conjunto de acciones que permiten y favorecen el involucramiento de los actores universitarios a partir de sus conocimientos, sus intereses y expectativas.

Con este campo se busca generar información referente a las experiencias, las interpretaciones, las posturas y propuestas que los miembros de la comunidad universitaria tienen sobre la Universidad y su futuro a diez años.

- El rol de la Universidad en la sociedad.

- Propuestas y posturas sobre el enfoque de cada uno de los ejes misionales y otros asuntos propios de la educación superior.

- Las condiciones actuales, internas y externas, para lograr sus objetivos misionales.

- Las maneras en las que se puede fortalecer el cumplimiento de la misión y de la responsabilidad que la Universidad tiene con la sociedad.

- Los temas estratégicos y sus orientaciones.

- Revisión documental.

- Diagnósticos participativos.

- Talleres.

- Entrevistas.

- Encuestas.

- Calificación de escenarios y prospectiva.

- Diligenciamiento de formularios.

- Buzones físicos y virtuales.

- Convocatoria abierta y permanente para la publicación de textos alusivos a la planeación en la UdeA y componentes de las Bases Estratégicas y del Plan de Desarrollo.

Campo de Acción 4

INTERLOCUCIÓN

Conjunto de acciones que permiten la puesta en común de los elementos aportados en el campo de la participación, con el fin de lograr acuerdos, exponer posturas irreconciliables y disensos, definir estrategias de manejo del disenso y establecer prioridades para el Plan de Desarrollo 2017-2026. - Visión.

- Temas estratégicos, objetivos estratégicos y lineamientos estratégicos.

- Proyectos y programas especiales.

-Revisión documental.

- Mesas de interlocución.

- Presentación de documentos y discusión sobre los mismos.

Campo de Acción 5

DEVOLUCIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y CONFIRMACIÓN

Conjunto de actividades de socialización y discusión sobre avances de los diferentes componentes de las BE y del PD que permiten implementar procesos de retroalimentación y confirmación.

Se busca propiciar con estas actividades la validación escalada de los acuerdos y de las maneras en las que se gestionarán los disensos por los diferentes grupos de actores de la comunidad universitaria, con el fin de que los documentos que el gobierno universitario por normativa deben formalizar sean fieles a la construcción colectiva comprometida para el Plan de Desarrollo 2017-2026.

- Visión

- Temas estratégicos, objetivos estratégicos y lineamientos estratégicos.

- Proyectos y programas especiales.

- Socialización para la retroalimentación y confirmación.

- Publicación en medios con foros abiertos.

- Informes del equipo de sistematización.

- Debates en Asambleas.

- Debates en Consejo Académico.

- Debates en Consejo Superior.

Se garantizará la disponibilidad de toda la información recolectada e información generada, los documentos de trabajo serán publicados en la página web de la Universidad para el conocimiento de todos los interesados (http://www.udea.edu.co/plandedesarrollo). Si de la lectura de esta información surgen preguntas o sugerencias, podrán ser enviadas a los buzones físicos y digitales que se encontrarán en la Universidad o por medio electrónico a la dirección de correo dispuesta para ello (plandedesarrollo@udea.edu.co).

Para conocer más, consulte el documento metodológico

Para conocer más, consulte el documento metodológicoLa participación de los diferentes miembros de la Universidad en la formulación del Plan de Desarrollo no será sólo en los espacios y mecanismos creados para la comunidad universitaria, sino también en el diseño y ejecución de cada paso tendiente al propósito de este proceso. Se espera seguir sumando la experticia y conocimiento de las diferentes unidades de la Universidad, de modo que logremos hacer un Plan para universitarios, hecho por universitarios.

Algunas de las unidades que hasta el momento se han vinculado con la ejecución de actividades específicas para la construcción del Plan son: Rectoría, Dirección de Desarrollo Institucional, Sistema de Comunicaciones de la Universidad, Escuela de Bibliotecología, Facultad de Ingeniería, Instituto de Estudios Regionales, Instituto de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Facultad de Comunicaciones, quienes contribuirán al desarrollo de balances, revisiones documentales, diagnósticos participativos, talleres, entrevistas, mesas de trabajo e interlocución, encuestas, la construcción de piezas informativas, entre otras acciones contempladas en el diseño metodológico.

-

¿Cómo se analiza la información obtenida durante las actividades de participación, consulta e interlocución?

Se prevé que como fruto de las actividades de participación puedan hacerse agrupaciones de los enunciados y apuestas de los participantes y, posteriormente, según su frecuencia se podrán establecer grados de importancia y de priorización. Se expondrán los disensos y los acuerdos y lo allí encontrado se divulgará en espacios amplios para la devolución y retroalimentación con la comunidad universitaria. Estos momentos de devolución serán constantes durante todo el proceso, y no sólo en su fase final, de tal manera que puedan hacerse los ajustes necesarios. Para ello serán centrales los talleres focalizados, las mesas de interlocución y la calificación de escenarios.

Los pasos de este proceso son:

- Identificación del mapa de actores (estudiantes, profesores, directivas, empleados, trabajadores, jubilados, egresados, actores externos).

- Diseño de las actividades, técnicas, mecanismos e instrumentos de comunicación, participación, interlocución y devolución para cada actor.

- Activación y vinculación: Presentación de la propuesta a los diferentes actores y sensibilización en la comunidad universitaria.

- Consulta y participación e interlocución: Encuentro, reconocimiento, diálogo y producción de acuerdos y lineamientos para la gestión de los disensos.

- Análisis de la información, construcción e identificación de datos, primero por actores y después de manera transversal por medio de la separación y agrupamiento de datos y comparación constante.

- Construcción de documentos insumo y síntesis, públicos y visibles de trabajo con los diferentes actores en los que se identifiquen por frecuencia de respuesta las visiones predominantes de la Universidad.

- Devolución, socialización, confirmación.

- Aval y aprobación por instancias normativas.

Este mismo proceso se vuelve a repetir hasta que se haya logrado un nuevo Plan de Desarrollo y hasta que haya sido confirmado en los ejercicios de devolución constantes con la comunidad universitaria.

-

¿Cómo se evaluará el proceso de construcción colectiva del Plan de Desarrollo?

El Instituto de Estudios Políticos liderará el proyecto “Sistematización de la experiencia metodológica, el proceso de activación política y sociocultural y las lecciones aprendidas en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo 2017-2026 de la Universidad de Antioquia”. Este proyecto responde a uno de los diagnósticos formulados por la Dirección de Desarrollo Institucional: “se tienen brechas en los procesos de aprendizaje por la pérdida de conocimiento acumulado debido a la deficiente sistematización y documentación de las diferentes fases del proceso deplaneación”[1].

El equipo sistematizador de la experiencia estará atento a la implementación de la metodología con el fin de alertar al equipo metodológico frente a correctivos necesarios en la metodología. Si no se lograsen acuerdos, el equipo metodológico, asesorado por el equipo sistematizador, analizarán e interpretarán la información encontrada en los diferentes espacios de interlocución con la comunidad universitaria y crearán propuestas de gestión de los disensos que serán expuestas en los ejercicios de devolución para la posterior confirmación de los participantes.

En el documento de sistematización quedarán consignadas las fases del proceso y las principales dificultades y retos para los años venideros con notas aclaratorias y metodológicas de las decisiones tomadas.

[1] Granda Berrío, GA., Pérez Betancur, GE. y Tapias, H. (2014). Determinación del nivel de desarrollo de la capacidad de planeación en la Universidad de Antioquia. Medellín: Universidad de Antioquia - Dirección de Desarrollo Institucional. Pág. 60.

-

¿Cuáles son los procedimientos para aprobar el Plan de Desarrollo?

En cuanto a los procedimientos para la aprobación de las Bases Estratégicas y el Plan de Desarrollo, se asume que gracias a la metodología de interlocución las partes estarán de acuerdo en lo fundamental y que en el documento quedarán expuestos los disensos y los mecanismos mediante los que podrían trabajarse las posturas excluyentes o alternativas. Habermas argumenta que las acciones dialógicas son “teleológicas”, pues son realizadas con un fin determinado y emplean las herramientas más adecuadas para lograrlo. Sin embargo, otras posturas afirman que las acciones dialógicas no son necesariamente razonables y, en general, en ellas se dan luchas de poder[1].

Por ello, la construcción colectiva del Plan y de sus Bases Estratégicas, requiere de la generación de mecanismos y espacios variados, múltiples y permanentes, que aporten al balance de los niveles de incidencia de los diferentes actores, a través de la consulta, la participación, el diálogo, la comunicación, la socialización y el debate en diferentes momentos de la formulación del Plan de Desarrollo y Bases Estratégicas: 1) visión de futuro de la Universidad, 2) análisis de contextos internos y externos, 3) identificación, enunciación y priorización de los temas estratégicos sobre los cuales la Universidad enfocará sus esfuerzos en la próxima década y los objetivos en cada uno de esos temas.

Se parte de la premisa de que todos los actores universitarios viven la Universidad de manera diferente y cuentan con aportes significativos para la construcción del Plan de Desarrollo. La construcción colectiva busca garantizar que todas las voces sean incluidas en el proceso. Esto no implica que todas las propuestas puedan estar en el documento final del Plan de Desarrollo; el reto es el logro de acuerdos sobre lo fundamental y la exposición de los disensos, lo que conlleva necesariamente el reconocimiento de la riqueza del conflicto -no violento- en el ejercicio político y en las posibilidades que nos aporta para la formación de diferentes subjetividades democráticas; aunque la búsqueda utópica de consensos está en el espíritu de la construcción colectiva, no se excluye la valoración de las fronteras políticas, esto es de las diversas posiciones de los sujetos políticos; de hecho asumir que existen múltiples posturas y apuestas es un a priori de la posibilidad de llegar a acuerdos[2].

Por ello, será necesario establecer espacios para la comprensión y exposición de lo que significa la construcción colectiva, la participación en la planeación, el proceso de toma de decisión según la normativa, la participación en ella de los órganos de gobierno, etc. Un espíritu general que impulsa este proyecto de construcción colectiva del Plan de Desarrollo es la invitación a la vinculación con compromiso y responsabilidad bajo el propósito común de la planeación de la Universidad en la perspectiva de su fortalecimiento, viabilidad, excelencia y pertinencia en tanto institución de educación superior pública regional.

Según la normativa, existen órganos colegiados de decisión al interior de la Universidad que deberán dar vida formal a los documentos finales en donde se consigne el resultado de la construcción colectiva. Los Consejos Académico y Superior son instancias en donde hay representación de los actores que conforman la comunidad universitaria. Estos órganos de gobierno se comprometieron con los y las universitarias para construir colectivamente el Plan de Desarrollo 2017-2026.

Se proponen entonces, las siguientes estrategias para garantizar la inclusión de las diferentes voces y la participación en los procesos de selección y priorización de los temas estratégicos:

- Se realizarán diferentes actividades de información, consulta, participación e interlocución con miembros de todos los actores universitarios. Para ello se harán convocatorias abiertas e intencionadas que involucren actores que están y que no están organizados en colectivos o comités ya existentes en la Universidad.

- Cada actividad se basará en insumos que el equipo del Plan y/o los participantes proporcionen; se orientarán con instrumentos y técnicas que permitan evidenciar las posturas de los y las participantes, para luego avanzar hacia agrupamientos de intereses y su posterior priorización.

- Se garantizarán procesos de retroalimentación y confirmación con todos los grupos con los que se haya realizado alguna actividad de consulta o participación, procesos que se conciben como escalamientos de la validación.

- De los procesos de consulta y participación, y con toda la información obtenida en diferentes instancias, se abordarán mecanismos de interlocución, utilizando la metodología de la Red de Pensamiento Estratégico que consiste en series de mesas de trabajo periódicas entre grupos de pares y grupos multiactores. Estos grupos se seleccionarán de colectivos ya existentes en la Universidad y con personas que durante los procesos de consulta y participación se dispongan para actividades de mayor permanencia y compromiso.

- Mediante la metodología de interlocución se pretenden evidenciar: 1) los acuerdos mínimos sobre los temas estratégicos y sobre las maneras de orientar dichos temas estratégicos; y 2) los disensos y los posibles mecanismos para su gestión. Como resultado de las actividades de interlocución deberemos llegar a la formulación de las Bases Estratégicas y del Plan de Desarrollo, en donde se vean reflejadas las propuestas acordadas por los y las universitarios y en donde se establezcan los mecanismos para gestionar las propuestas y posturas en las que no hubo acuerdos.

Con estas estrategias y otras que surjan y sean acordadas durante la formulación, se pretende que toda la información, las opiniones, las expresiones, las ideas, las reflexiones, etc. que aporten las personas sean tenidas en cuenta para la formulación del Plan. De esta manera se crearán espacios de credibilidad y legitimidad para que lo que finalmente formalicen los Consejos Académico y Superior, si dé cuenta de una construcción colectiva.

[1] Ademar Ferreyra, H., & Caelles Arán, S. (2011). Más allá del paradigma del consenso y del conflicto: el modelo del encuentro educativo. Magistro, 1(5), 49–57.

[2] Engelken-Jorge, M. (2008). Democracia posnacional, dos debates teóricos: Habermas, Mouffe y el “nacionalismo funcional.” Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 19(3), 121–132.

-

¿Cuál es el equipo técnico para la construcción del Plan?

A finales de 2015 desde la Dirección de Desarrollo Institucional se comienza la revisión de literatura para la construcción de diagnósticos de contexto interno y externo y para diseñar la metodología de formulación del Plan de Desarrollo. A inicios de 2016 esta Dirección argumenta ante el Comité Rectoral y el Consejo Académico la necesidad de implementar metodologías complementarias y más integrales que las metodologías de planeación tradicionales. Se decide diseñar una metodología integradora que tiene como base la metodología de interlocución de la Red de Pensamiento Estratégico (RPE)[1]. La RPE propone agrupar y aprovechar el conocimiento acumulado en áreas o temas específicos y ponerlo al servicio de un objetivo común, en este caso el Plan de Desarrollo 2017-2026.

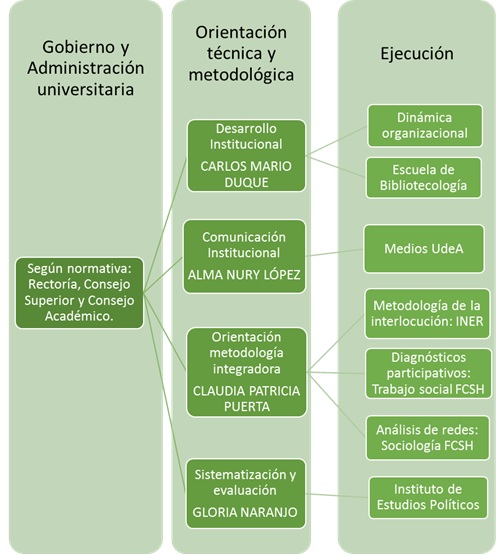

El equipo técnico-metodológico de formulación está liderado por la Dirección de Desarrollo Institucional, Carlos Mario Duque, y la coordinación de Gestión de la Dinámica Organizacional, Gloria Granda, con la orientación metodológica de la profesora del Departamento de Antropología e investigadora del Instituto de Estudios Regionales Iner, Claudia Puerta Silva y con el apoyo de la líder de Comunicación Institucional, Alma Nury López Patiño y el comunicador del sistema de comunicaciones, Fernando Andrés Castro Torres. Del equipo hacen parte los profesionales de Dinámica Organizacional de la Dirección de Desarrollo Institucional, de Comunicaciones institucionales e investigadores del INER y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Un equipo del Instituto de Estudios Políticos, liderado por la Profesora Gloria Naranjo Giraldo, realizará paralelamente un proyecto de sistematización-investigación. Se acudirá en diversos momentos del proceso a equipos conformados por profesores e investigadores de otras unidades académicas de la Universidad.

Para la ejecución de los diferentes componentes y actividades necesarias para la construcción del Plan de Desarrollo se han sumado la Escuela de Bibliotecología y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas hasta la fecha. Se espera poder integrar más unidades a este ejercicio desde sus experticias.

[1] Metodología de interlocución inspirada en el modelo de interlocución creado por en 2007 por los profesores Claudia Puerta Silva y Robert Dover, para trabajar con población usuaria y trabajadora del sistema de salud en la Guajira. Este modelo ha sido puesto en práctica en diversas ocasiones en la Universidad de Antioquia para que las unidades académicas pongan en escena su conocimiento y hagan recomendaciones al Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, la construcción de paz en Urabá, entre otros temas.

-

¿En dónde puedo encontrar información del Plan y cómo puedo contactarlos?

El Plan de Desarrollo tiene su micrositio en el Portal Universitario. Allí se contará con repositorios de documentos, boletines informativos y buzones virtuales y otras herramientas que sirven a la comunicación pública e interactiva del proceso (http://www.udea.edu.co/plandedesarrollo).

El equipo del Plan de Desarrollo 2017-2026 dispone del siguiente correo plandedesarrollo@udea.edu.co donde se podrá solicitar información o formular ideas, sugerencias o preguntas que serán atendidas. A su vez, se dispondrá de buzones físicos y digitales.

-

¿Qué es la Red de Pensamiento de la Universidad de Antioquia?

La Red de Pensamiento Estratégico es una herramienta creada en 2013 como parte de la plataforma de interacción con la sociedad creada por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad. Favorece la creación de redes de pensamiento, aprovechando el conocimiento acumulado en los universitarios, a través de la consolidación de nodos, en los cuales sus participantes trabajan en la modalidad de mesas de trabajo; dichas mesas de trabajo llegan a acuerdos sobre los temas propuestos. El propósito es garantizar un mecanismo al interior de la Universidad que le permita, con base en evidencia producto del conocimiento universitario, emitir conceptos, establecer rutas y propuestas, ofrecer insumos para política pública, identificar posibles acciones o proyectos tendientes a resolver problemas o transformar situaciones concretas, etc.[1].

Para la construcción colectiva del Plan de Desarrollo 2017-2026 se ha diseñado una metodología integradora, que favorezca la planeación a partir de procesos de participación y construcción colectiva. El núcleo de la metodología integradora es el esquema de trabajo de la Red de Pensamiento Estratégico, esquema que se basa en la metodología de interlocución.

La metodología de interlocución no es la única forma en la que se pretende construir el Plan de Desarrollo. Se nombra metodología integradora en la medida en que adopta otras metodologías y herramientas de participación y consulta, tanto cuantitativas como cualitativas. Es por ello que dicha metodología se compone de cinco campos de acción que se valen de múltiples técnicas de investigación, intervención, comunicación pública y formación política.

[1] Puerta Silva, C., & Ochoa, M. (2013). Red de Pensamiento Estratégico de la Universidad de Antioquia. Medellín: Universidad de Antioquia - Instituto de Estudios Regionales y Vicerrectoría de Extensión.

-

¿Qué es la metodología de interlocución?

Esta metodología se basa en el modelo de interlocución creado para una investigación aplicada en La Guajira sobre el Régimen Subsidiado de Salud[1]. Se reconoce que la comunicación es poderosa y que está inmersa en lógicas de disputa, en las cuales cada interlocutor busca dominar o convencer al Otro desde su postura o posición jerárquica[2]. Por ello, el modelo propone una serie de estrategias que buscan preparar a los interlocutores, favorecer condiciones para el acuerdo y el manejo del disenso y un conjunto de mecanismos para la interlocución que permite concretar resultados de manera oportuna.

Este esquema de trabajo, acogido por la Red de Pensamiento Estratégico de la Universidad de Antioquia, es el núcleo de la metodología integradora para la construcción colectiva del Plan de Desarrollo 2017-2026, que favorezca la planeación a partir de procesos de participación y construcción colectiva.

La metodología de interlocución se acompaña de otros cuatro campos de acción que se valen de múltiples técnicas de investigación, intervención, comunicación pública y formación política.

- Directorio telefónico

- Mapa del sitio

- Normativa

- Notificaciones por aviso

- Pico y placa en Ciudad Universitaria

- Preguntas frecuentes

- Tarjeta Integrada Personal

- Transparencia y acceso a la información

- Atención presencial

- Atención telefónica

- Atención virtual

- Políticas

- Términos y condiciones de uso

- Trámites y servicios

- Ventanilla virtual

- Actualizar datos de egresados

- Aspirantes a docente de cátedra

- Campus UdeA

- Consultar correo electrónico

- Consultas y elecciones

- Contratación y convocatorias

- Pago de facturas

- Generar certificados

- Iniciar sesión del Portal

- Obtener/recuperar contraseña

- Registro de usuarios externos

- Sede electrónica

- Ude@ educación virtual

- Verificación y consulta de diplomas y actas de grado